みなさんは「音バリアフリー」という用語をご存知だろうか。

簡潔に言うと、『音情報を含む情報の送受のどこかにバリアが存在する場合,それを回避あるいは除去するのがバリアフリーであり,音に関するバリアフリーが「音バリアフリー」』である。

このような考え方のもと,音バリアフリーを大きく分けると,

A:聞こえに関するもの(受け取る音のバリアフリー)

B:音声発話に関するもの(発する音のバリアフリー)

C:その他「音」で補償できるもの(音でバリアフリー)

という三つのカテゴリに分かれる。

以上を踏まえた上で音バリアフリーに関する各研究分野の現状と課題を挙げる。

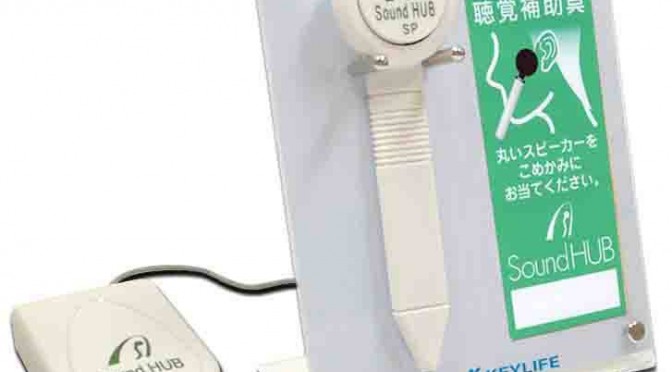

まず、「聴覚情報の受信にバリアがある場合」:より聞き易い音に変換して受け取る場合(例:補聴器)と,視覚情報や触覚情報など聴覚情報以外に変換して情報を受け取る場合に大別される。

いずれの場合にも,高齢者や聴覚障害者のためにいかに聞き易い音声受聴環境を作るかが大きなテーマであり,雑音・残響対策や話速制御を含め取り組む課題も多い。(カテゴリA)

次に、「視覚にバリアがある場合」:視覚情報を音声で補償することが有効であり,TTS(text-to-speech)技術を用いた音声読み上げがその例である。

今日,ウェブページの音声化は重要なテーマになっており,音声読み上げ時の使い易さも考慮したレイアウト(画面構成)や,画像や機能ボタンなど文字情報以外をどのように音声で解説するかなど,アクセシビリティが課題となっている。(カテゴリC)

今回なぜ私が音バリアフリーについて取り上げようと思ったのか、それは、昨年私が参加した「ふれあいの旅」でパートナーになったのが視覚障害者の方で、行く先々で音声ガイド等のサポートがあればもっと安全で便利に旅行ができるのにと感じたからである。

行政による公的な対策としては段差や階段の解消をめざし2006年に施行された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(通称:新バリアフリー法)があるが、現状ではまだバリアが残ったままの場所が多い。

おそらく段差等の直接的要因を完全に排除することは難しい。だからこそ音声ガイドなどのサポートを充実させることが今後のバリアフリーの発展につながると私は考える。

参考文献:『音バリアフリーの現状と課題』上羽貞行 著

(出版社、年を記入すること)